Rugía el mar lleno de rabia, como un titán á quien violaran, á quien ultrajasen, clamando por sus mil bocas el bárbaro alarido, retorciéndose, arrojando la espuma de su rencor desesperado y bestial. Las aguas corrían furiosas, chocaban, tenían desperezos hercúleos, rezongaban sordamente, parecían sufrir hambre y sed. El Océano, aquel Océano tenebroso y bravio, indómito y libre, cuya pavura fuera siempre arredro inveterado para el fenicio, para el cartaginés, para el aventurado hijo de Génova, para el atezado argonauta de Lisboa, para el audaz velero de Cádiz, sentíase atropellado como en un desfloramiento supremo, amancillada su virginidad… El mar se debatía, gritaba enloquecido, protestaba siniestro contra aquel gran estupro… La carabela, impasible, alada, seguía su ruta. Colón, en el puente, escrutador, atisban- dc> la escena formidable, dejaba parolar á un marinero :

Rugía el mar lleno de rabia, como un titán á quien violaran, á quien ultrajasen, clamando por sus mil bocas el bárbaro alarido, retorciéndose, arrojando la espuma de su rencor desesperado y bestial. Las aguas corrían furiosas, chocaban, tenían desperezos hercúleos, rezongaban sordamente, parecían sufrir hambre y sed. El Océano, aquel Océano tenebroso y bravio, indómito y libre, cuya pavura fuera siempre arredro inveterado para el fenicio, para el cartaginés, para el aventurado hijo de Génova, para el atezado argonauta de Lisboa, para el audaz velero de Cádiz, sentíase atropellado como en un desfloramiento supremo, amancillada su virginidad… El mar se debatía, gritaba enloquecido, protestaba siniestro contra aquel gran estupro… La carabela, impasible, alada, seguía su ruta. Colón, en el puente, escrutador, atisban- dc> la escena formidable, dejaba parolar á un marinero :El almirante volvió sus ojos hacia el marinero. Era viejo y alegre, y de su oreja izquierda pendia un zarcillo áureo. Sus dientes, en la penumbra del crepúsculo, blanqueaban como los de un zorro, astutos y firmes. Los brazos, membrudos y morenos, estaban al aire, y el mechón de cabellos hirsutos que asomaba sobre su esternón, era blanco. El marinero, al sentirse avizorado, habíale dado suelta á su risa:

—Rapaciño erais vos cuando yo navegaba por las costas inglesas. Al tornar, vuestro padre, aquel judío pontevedrés á quien vos neásteis muchas veces, mostróme á Cristóbal, o vos cogí entre mis manos y vos bendije. Teníais ojos de lucero. Parecíais nacido para grandes hazañas. Cristóbal Colón y Fonterosa, no sois genovés, que sois judío y gallego.

El grito había sonado á guisa de imprecación socarrona, entre jocunda y despiadada. Colón revolvióse iracundo, sujetó violentamente al marinero, asiéndolo de un brazo, y retorció lleno de saña repentina y terrible:

—¡ Calla, miserable, impostor, calla!

Pero el viejo tornó á reir. Su risa en las tinieblas del mar embravecido tuvo un eco de una jocundidad siniestra:

—Cristóbal Colón y Fonterosa, judío por la sangre, gallego por la cuna, sois un genio, pero sois un farsante.

Y aquella risa tenaz, obcecada y tremenda, restalló de nuevo. Y en el mar, en aquel mar tenebroso y bárbaro, pareció repercutir la risotada entre alaridos.

El viejo prosiguió hablando:

—Conozco á vuestros padres, á vuestros hermanos, sé toda vuestra historia… ¿Gustáis de que os la cuente, almirante?

Parecía descaecer la furia oceánica, y allá en lo remoto, brotaba la tenue luz mañanera. La Pinta y la Niña habíanse perdido en la lontananza, pero el rumor de sus sirenas hablaban de salvación y de seguridad. La faz del aventurero dejó traslucir un júbilo íntimo, recóndito y fuerte.

—De buena escapamos, Salcedo… ¡Salcedo el bribón! ¡ Tienes gana de zumba en plena desesperanza ! ¡ Eres grande!

Salcedo, impasible á la chanza, volvió á su tema:

—¿Queréis oír vuestra historia, gentil almirante ?

—Bkn, habla, truhán.

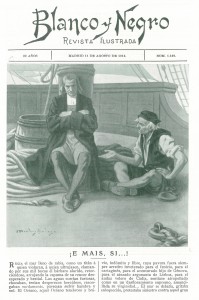

Colón tomó asiento sobre un rollo de soga y se dispuso á oir. Afectaba estar sereno, como si las travesuras de aquel viejo amigo le agradasen. Salcedo echóse como 1111 perro, á sus pies. Y dijo:

—Nacisteis en Pontevedra, de una familia judía que fué perseguida hartas veces y de la cual, acaso con razón, os avergonzáis. Desde rapazuelo sentisteis la seducción del mar. Yo mesmo pude veros luengas veces asido al remo, calafateando, izando la vela, tendiendo las redes, mirando con ojos de gaviota las remotas lindes oceánicas. Vuestros bucles bermejos, vuestra pecosa tez, vuestra nariz de gancho, se han movido tantas veces ante mis ojos, que le ha sido imposible al tiempo y al engaño borrar su recuerdo.

El mar azuleaba ya piadosamente, y el sol, un sol joven, insólito, americano, tendía sobre las aguas una pátina de oro y de luz. La Gallega, carabela que ostentaba insignia de almirantazgo, y que fué consagrada á Santa María en Palos de Moguer, seguía su ruta, ligera y audaz, tendidas las velas al aire propicio, hacia las tierras vírgenes. Colón le dio con el pie á Salcedo:

-—Eres un bribón; pero de ingenio andas más que sobrado. Prosigue, prosigue, galopín…

Salcedo gruñó jovialmente, como un viejo can á quien acariciaran, y continúo relatando aquel cuento…

—Cuando teníais veinte años, el afán de aventuras vos condujo á Italia. ¡Lo que allí aprendisteis ! Tan escasa es mi ciencia que se pierde, que naufraga en vuestra sabiduría… Allí supisteis que la tierra es redonda, que se puede navegar por aqueste mar tenebroso, que hay continentes nuevos, países en los que nunca hombre blanco puso la planta. Allí soñásteis aquesta noble aventura, de la que Dios pluguiera sacarnos con salud.

El almirante ya no sonreía. Había palidecido y escrutaba los ojos de Salcedo, pretendiendo leer en su cerúlea umbría el secreto de aquellas palabras. Luego, impaciente, tornó á golpearle:

—Sigue, perillán, que distraes mi cansancio con tus bellaquerías. Sigue, perillán.

El viejo rió como un borracho jovial y cínico ante la jarra llena:

—Y soñásteis la gran aventura y volvisteis á España, y vos propusisteis allegar dineros y aparejar carabelas. ¡Y negásteis vuestra raza y vuestra cuna! ¡ Hicisteis bien, almirante!

Salcedo se quedó un instante pensativo, como si rumiara sus ideas confusas. La brisa retozaba en las jarcias, haciéndolas crujir, como si riesen. Una olita, suave, se acercó á la carabela y estalló contra su proa, como un beso.

El anciano siguió platicando consigo mismo:

—Hicisteis bien, almirante. ¡Judío! ¡Gallego! ¿Vos hubieran escuchado, siquiera? La verdad era muerte en vuestra boca. Judío, lejos de creer en la ciencia del soñador, hubiéranlo despachado con desdén, como á un bigardo, hijo de mala casta; como á un endemoniado, quizá… Gallego, se hubieran mofado del zafio, del bruto… A nosotros, los hijos de la vieja y noble Galicia, como somos humildes y sufridos, confúndenos la necedad. Tiénennos por hombres de ruin meollo, cuando tal vez seamos el amparo de la holganza ibera… En Castilla, ser judío es un crimen, y ser gallego, una vileza… ¡Hicisteis bien, almirante!

Colón palpitaba ya, absorbido por el vértigo de aquella charla sincera y noble, que sonaba como un arrullo en sus oídos. La visión de la tierra nativa se alzaba en su alma irremediable y fuerte, acuciada por la voz solemne del viejo. Era como un vestido luminoso en el que su espíritu recio y nostálgico se arropara lejos de la patria, sumido en la aventura, liberado por el prestigio del instante. El día era ya pleno y triunfal. Por doquier, agua, agua, agua mansa y verde, que aprisionaba, como divina tapadera, el cielo azul.

—Sigue, Salcedo, sigue.

Y prosiguió, dócil, sumiso, el anciano:

Hicisteis bien , almirante! Genovés, i qué gran aureola de prodigio la vuestra! Siempre fué la extranjería condición fasta. Siempre se tuvo por docto al hombre de lejanos países. Hicisteis bien, almirante. Ahora resta sólo que vuestros engaños sean felices, y que tan redomada mentira vos lleve y nos conduzca en provecho. Gallego y judío, arrastraríais vuestra ciencia como un pordiosero. Genovés, haréis quizá más grande á España. ¡ Bendito á veces el embuste, almirante, glorioso almirante!

Calló. El mar tenía una dulzura casta, llena de promesas felices. Los marineros iban y venían por la carabela, mitigado en sus rostros el temor á fenecer lejos de la patria, sumidos en la vesania de un hecho absurdo. Algunas aves misteriosas, pintarrajeadas, lanzaban en redor del navio chillidos enigmáticos, como un saludo. Todo se ofrecía solemne y luminoso, con albores de anunciación. Y el aventurero se irguió inflamado, lleno de júbilo, entusiasta, orgulloso de sí:

—Eres un picaro harto donoso para enojarme, Salcedo. Perdonadas sean todas tus locuras. Pero, dime, ¿no barruntas que las costas se hallan cercanas? Parece como si el sueño fuera realidad…

Salcedo abrió sus ojos, su boca, su nariz, sus poros, y exclamó alborozado:

—Sí, almirante.

Hubo una larga pausa, durante la que durmieron las aguas y las quimeras. El bajel corría como llevado por el sino. Luego fué un grito _ bestial, que resonó en lo alto, aullado por el vigía, un grito lleno de locura y de anhelo:

—¡Tierra! ¿Tierra!

Hubo un instante en que nadie osó moverse, absorto, cohibido por la sorpresa, atenazado por la victoria, que ya parecía llegar demasiado augusta para ser exacta. Hubo un instante de irresolución, en el que se miraron atónitos aquellos colosos. Por fin, el almirante, ávido, asomóse á la borda… Miró… Sus manos estaban crispadas, su tez enlividecida, todo su cuerpo atosigado. Era la realidad que llegaba, era el triunfo, eran las tierras vírgenes que se ofrecían á su genio, palpitantes de amor. Miró, miró ávido, enloquecido… Lq, tripulación permanecía suspensa. Y de pronto, Colón volvióse convulso, los puños en alto, transfigurada la faz, arrasados los ojos en lágrimas, y gritó:

—i E mais, sí!…

Salcedo se le acercó, lloriqueando también:

—; E mais, sí! j Eres gallego! ¡ Eres gallego! Colón rodó hasta los brazos del viejo lobo.

—¡ Sí! ¡ Cuando habla el corazón, habla sin engaños! ¡E mais, sí! ¿Cómo hubiera dicho “Es verdad” ? ¡ Esto no lo lia traducido la ambición ni el miedo!

Lloraron un instante juntos. Después^ el almirante, recobrando su máscara, separó heladamente al hermano:

—De lo que oiste, si quieres vivir, silencio.

Dió luego unas órdenes. Desembarcó después. La tierra era joven, plena de lujuria y de fecundidad. El sol palpitaba de asombro ante aquella heroica y fuerte hazaña. Los chacales huían despavoridos, consternados. Gentecillas desnudas y salvajes corrían absortas. Y Cristóbal Colón, el insigne gallego fementido, ante el asombro de un mundo nuevo, hincó en tierra el morado pendón de Castilla.

Luis ANTON DEL OLMET,

Dibujos de Méndez Brínga